2025年8月7日,我打包了一些随身物品,带上了工作电脑,雄赳赳气昂昂地踏上了去医院的路。

一般人住院可不会像我这么轻松愉快,但我开车去医院的路上,觉得天格外蓝、花格外红,就连盛夏的太阳都没有那么毒辣了,因为我即将开启与偏头痛相爱相杀十五年的新篇章。

我与偏头痛纠缠了15年我与偏头痛的纠缠开始得太早了,甚至早于我的初恋,从13岁开始我就被它缠上了。在后来的15年里,靠着无数次发病摸索出的经验,以及成为医药人之后的系统性研究和学习,我对偏头痛的了解可谓“集各家之大成”。

我属于有先兆的偏头痛,先兆为视觉性的。发病前我能非常明确地感知到视觉的变化,其中一个变化是畏光,其他变化不是特别好用言语描述。只要一出现这样的变化,我就知道自己要发病了。另外,我的偏头痛有比较明确的家族遗传性,目前我父亲这一边的亲人中,所有在世的女性都有从青春期开始出现的严重偏头痛。诱发我偏头痛发作的因素也很多,包括但不限于某些食物、酒精、焦油、睡眠不足……

偏头痛虽然叫偏头痛,但我发作时并不是真的只有一侧头痛。发作时,我是整个脑袋游动性的跳痛和胀痛,像有人用绞肉机绞你的脑浆。一旦发作,如果不进行药物干预,疼痛根本不会停下来,不断累积、痛到呕吐,直到我躺到床上昏睡着。说是昏睡,其实更像是痛晕过去,躺在床上脑袋里的绞肉机也并不会停下,真恨不得有人当场敲晕我。从昏睡中醒过来就是第二天早晨了,偏头痛消失的我神清气爽,觉得人生只要没有偏头痛怎样都可以。

回顾过去的十五年,最大的感触是,忍耐果然是中华民族的传统美德。单纯疼痛总不被我们认为是疾病,而表达疼痛和因为疼痛寻求帮助更会被看作是“娇气”,是“矫情”。疼痛是一件无比主观的事情,没有偏头痛的人永远也无法理解为什么偏头痛会让人想死。明明头痛类疾病已经是世界卫生组织认证的前三大致残疾病之一,明明我的症状如此严重,但从确诊偏头痛到能吃药控制,我等了整整7年,还是在我出国留学之后。

我是在美国留的学,大二那年,因为吸入了过多从暖气管道里传来的二手大麻(非常具有美国特色的诱因),我发生了有史以来最严重的偏头痛。我痛到在床上不停地呕吐,胃里早就没有东西,吐出来的都是胆汁。被吓坏了的闺蜜赶紧叫了救护车,把我送到了学校附近的医院,挂了一整夜水。

第二天出院的时候,我拿到了一份写着“Migraine(偏头痛)”的诊断报告,这是我人生中第一次知道这个纠缠了我数年的恶霸的名字,原来并不只是像妈妈说的:“小孩子怎么会头痛呢?你就是想得太多。”

在那之后,我又经历了吃非甾体类镇痛药导致的胃出血;去北京协和医院就诊后,我开始使用曲普坦类药物,前四年确实很好地控制了我发作时的症状,但四年后药物就开始不那么有用了。我还查过是否是卵圆孔未闭导致的偏头痛,但这不是我的病因。

后来我再也没找到过特别有用的对抗偏头痛的方法,每年我都会经历数次药物无法控制的、剧烈的偏头痛发作,只能半夜去急诊挂水。我对挂的水也很敏感,每次都得忍受半小时小刀刮静脉的酷刑,于是我只能掐自己大腿来缓解。每次挂完水的第二天,我大腿上青一片、手背上黄一片。去得多了,急诊神经内科的医生都认识我了,每次半夜看到痛得行动语言都困难的我,就直接摆摆手让我别说了,开了单子直接挂水去吧。

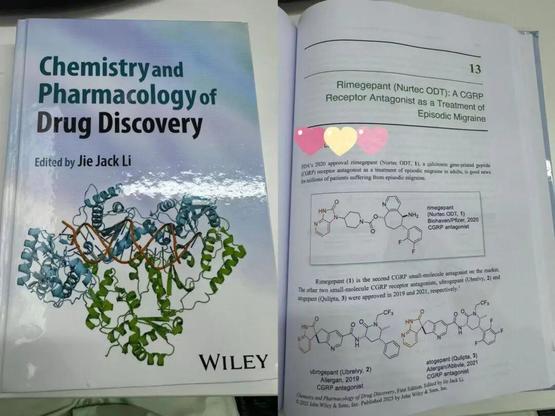

去年,我无比期待偏头痛治疗新药瑞美吉泮能在国内上市,并成为我新的救命稻草。在此期间,我还参与了一本药物化学教材中关于瑞美吉泮章节的撰写。也就是在这时,上帝给我悄悄开了另一扇窗——疼痛科。

我参编的药物化学教材丨作者供图

毫不夸张地说,我愿称疼痛科为人类之光我是一个很容易出现疼痛的人,除了偏头痛我还经历过很多莫名其妙的疼痛。2024年夏天,我第一次走进疼痛科,其实并不是因为偏头痛。

当时,我因为焦虑躯体化导致的右手小臂麻木疼痛在精神科就诊,候诊的时候隔壁诊室就是新开的疼痛科,门口还放着疼痛科的介绍——“疼痛是人类的常见疾病之一”。这竟然是一个专门解决疼痛的科室!我立刻就挂了疼痛科的专家号,在告别了精神科医生之后,立即钻进了疼痛科的诊室。

我开始给疼痛科的主任讲述我这十几年来与疼痛抗争的故事,那是我第一次见到一个医生对着病人两眼放光。主任非常详细地了解了我过去曾出现的所有疼痛的历史,聊了半个多小时,主任一边飞快地在电脑上记录我的病历,一边说“你来我们这儿就对了”。

结合我当时焦虑、常年失眠和偏头痛的情况,主任向我推荐了一种叫做星状神经节阻滞的疗法,通过在星状神经节的位置注射低剂量利多卡因来重置交感神经和副交感神经之间的平衡。主任认为我的易痛体质和失眠焦虑,可能都和交感神经过度激活有关,阻滞交感神经可以调节自主神经系统。

作为一位医药人,我知道一次注射的利多卡因剂量其实非常少,而且利多卡因是一种使用多年较为安全的麻醉剂,抱着试试的想法,我立刻就决定接受治疗。治疗过程看着很吓人,但其实没有什么痛苦,主任在超声的引导下,找到我颈椎第五、第六节中间神经节的位置,从特定位置下针,用一根很长的针直接将利多卡因注射到星状神经节,整个过程中的疼痛对我来说非常轻微。

阻滞成功的标志是在注射之后的半小时内会出现霍纳反应,注射侧的眼皮会下沉、瞳孔会缩小,面部发红发热却无汗,一般15~20分钟后就消失了。

阻滞完的当晚,困扰我一个月的右臂麻痛和失眠都消失了,我睡了一个好觉。第二天醒来,我白天的精神很好,没有困倦、没有乏力、没有情绪低落。常年失眠的朋友都知道,如果可以睡个好觉,我们做什么都愿意。后来我接受了完整疗程的星状神经节阻滞治疗,也就是需要隔一天扎一针、连续扎十针。

治疗期间,由于我皮下脂肪较少、解剖学结构清晰,经常在留观的时候被当作疼痛科超声学习的素材,疼痛科的医生和护士们围着我、观察我肩颈与手部的动脉、静脉、神经节。

但星状神经节阻滞治疗也不是一下子就解决我所有问题的神奇技术,虽然当时我没有服用精神科开的抗抑郁和抗焦虑的药物,但入睡困难的时候还是会服用唑吡坦,也一直在接受心理咨询。但不管是服用唑吡坦的频率,还是情绪问题,在接受阻滞治疗后都有明显的改善。

说实话,我原本并没有期待阻滞治疗能够改善我的偏头痛,但接受完治疗后差不多9个月的时间,是我人生中偏头痛发病频率最低的一段时间,偶尔发作也可以靠对乙酰氨基酚控制住,像之前那样口服药物无法控制必须要去挂水的情况再也没有发生,就连我先生都感叹这段时间听我提起头痛的次数明显变少了。

我以为偏头痛好了,但它又逐渐回来了今年6月开始,我偏头痛发作频率又提高了,到了7月我又经历了一次久违的、药物无法控制的发作。虽然我仍然不能确认之前偏头痛发作频率的降低一定与阻滞治疗相关,但也希望尝试各种能够降低发作频率的方法。

于是我又一次联系了疼痛科的主任,希望能够尝试星状神经节阻滞治疗的加强版脉冲射频阻滞治疗。加强版治疗需要住院一天,于是就有了开头我兴高采烈去住院的场景。

那天早晨9点,我挂好号来到疼痛科报到,领到住院单之后就自己去办了住院手续。入住病房的时候,我拖进去行李箱然后开始收拾东西,同房间的病友是两位奶奶,我一进去就听到她们和家属在一起热烈地讨论,是我爸妈还是爷爷奶奶住院了。我向他们问好,并表示是我自己需要住院。他们大惊,问我年纪轻轻怎么了,我都有点不好意思地说是因为偏头痛。

疼痛科和血管介入科、肿瘤科共用一个病区,左邻右舍有许多重病患者,我这种活蹦乱跳自己下楼拿外卖、自己去做检查的,多少有点心虚,感觉自己占用了宝贵的医疗资源。

除了自己拿外卖和做检查,我还能加班丨作者供图

10点钟左右,护士来给我抽了3管血,扎了留置针。治疗排在了下午1点半,到点了我就自己换上病号服,晃悠去了疼痛科的治疗室。

整个过程和之前的阻滞治疗差不多,医生先打了局部麻醉,然后在超声引导下将射频针扎到神经节的位置,进行了10分钟的脉冲治疗,脉冲治疗结束后又进行了一次注射利多卡因的星状神经节阻滞治疗。整个阻滞过程大概1个小时,我并没有感到什么痛苦,就是一动不动这么久稍微有点紧张。

手术后仍然是熟悉的霍纳反应,我享受了一把医生用轮椅把我推回病房的待遇。

当天晚上医院里虽然嘈杂,但我竟然迷迷糊糊地一觉睡到了第二天早上8点。医生查完房之后,我又去治疗室接受了一次注射利多卡因的星状神经节阻滞治疗。

10点钟,我办好了出院手续,与同病房的奶奶们告别,愉快地出院了。星状神经节脉冲射频疗法后的这么多天,我一切如常,暂时没有额外的反应或者不适。

记录这些就诊经历最主要的目的,是向所有人宣传疼痛科!相信像我一样,疼痛一直被忽视、一直被压抑、一直在忍耐的朋友还有很多。疼痛不是娇气、不是矫情,它是身体的悲鸣,是精神的警报。疼痛不仅仅是一种症状,也可以是一种病!医生点评张丽媛 | 山东省第二人民医院疼痛科 主治医师

偏头痛是疼痛科常见疾病,常以一侧或两侧的搏动性剧烈头痛为主要特征,可伴有恶心、呕吐、对声光刺激敏感等症状。本人作者描述的“视觉先兆、畏光、整个头跳痛胀痛伴呕吐”是偏头痛常见的临床表现,其家族遗传史、特殊气味诱发及环境诱因均具典型性。

偏头痛的病因尚不明确,可能与遗传、内分泌代谢、环境因素、精神因素有关。流行病学研究显示,中国偏头痛的年患病率约为9%,女性患病率约为男性的3倍,好发于青中年人群。偏头痛是世界卫生组织认定第二大常见神经系统失能性疾病。本文主人公“确诊耗时7年”现象,也反映了社会对疼痛疾病的认知不足,甚至部分医务工作者仍低估其危害。在治疗方面,偏头痛需采取综合性的个体化策略。治疗目的是减轻或终止头痛发作,缓解伴发症状,预防头痛复发,具体措施包括药物治疗和非药物治疗。对于部分难治性患者,星状神经节阻滞(SGB)是一种常用的微创治疗方法,它将局部麻醉剂注射在含有星状神经节的疏松结缔组织内,通过阻滞颈交感神经,调节自主神经系统、内分泌系统和免疫系统并改善一系列症状。本文作者在通过疼痛科星状神经节阻滞治疗后,症状得到有效控制,后期复发的情况下使用个体化的星状神经节射频调控治疗方案,症状再次得到有效控制。对于慢性偏头痛,在无法根除病因时,通过神经调控改善生活质量本身就是重要的治疗目标。患者提到“疼痛不是娇气”,这一观点值得肯定。公众对慢性疼痛的认知需要提升,及时就医非常必要,避免因“忍耐”延误治疗。对偏头痛患者而言,即使症状缓解,也需定期(如每3~6个月)复诊,评估疗效并及时调整治疗方案。部分患者可能需要周期性星状神经节阻滞或联合其他技术继续治疗。另外,避免已知诱因、规律作息、结合物理治疗(如颈肩部拉伸、热敷)可降低复发风险。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

作者:夙未晞

编辑:刀客特魏、黎小球

封面图来源:《西游记》

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com